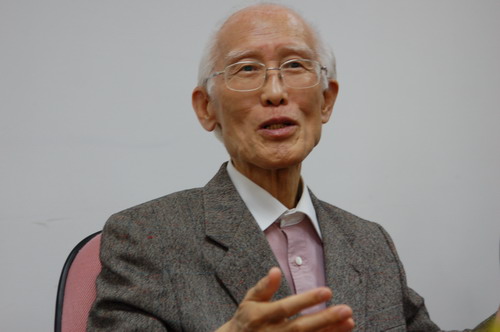

余光中接受新闻媒体专访 谈吐之间彰显大师风范

“《乡愁》已经变成了我的名片,很多人认识我之前都会接到这张名片。可是现在这张名片变的太大,把我整个人都遮住了。”这是著名诗人余光中在接受新闻媒体记者采访时所讲的。

3月29日,应北师大珠海分校文学院之邀,被聘为文学院名誉院长的余光中就其诗风、诗与音乐等问题接受了《光明日报》、《文汇报》、《南方都市报》、《珠江特区报》、《珠江晚报》等新闻媒体的专访,谈吐之间尽显大师风范。

【诗风的转变】

“我的作品出版是始于大陆,而不是台湾。”余光中大学二年级下半学期就读于厦门大学,并在《星光报》等文学报刊上发表诗歌、散文以及评论作品,开始了长达六十多年的写作生涯。余光中早期诗风受到新月派的影响,同时由于自己所学的英文专业,形成了浪漫诗风。后来去了台湾,因为年纪太小,还没有乡愁。直到开始在美国的留学生活,才初尝愁滋味。于是从现代主义诗风转为写作能够表现民族价值的诗篇。“70年代,我的风格趋于稳定,这是在我不断的困惑与挣扎后稳定下来的。”

【永远的《乡愁》】

“《乡愁》是70年代初在台北旧居花20分钟一挥而就的。写完觉得还没尽兴,所以一开始没发表。为写这首诗此前已积累了20年,20多年前离开大陆直到那时的感情一直没有表达,后来一朝表达,其实不是灵感。”余老说到,“我也没想到《乡愁》这么受欢迎,这首诗已经变成了我的名片。许多人没见到余光中,先接到了这张名片。可是现在这张名片太大了,把我自己都遮住了。”

当记者问到台湾音乐人罗大佑把《乡愁》谱成歌,余老笑说虽然他没有经过我的同意,但是他觉得罗大佑谱的很好,余老很欣赏。

【写作的“四度空间”】

诗歌、散文、评论、翻译是余光中写作的“四度空间”,余老在谈到这个问题时,这样说道“因为我最初写诗,然后再写散文。我自己觉得,我的诗不完全在诗里,有些诗跑到散文里去了,也就是说我的散文比较有诗的特质;我也觉得我的散文不完全在散文里,我的散文跑到评论里去了,因为我写评论时,喜欢写成散文的形式,注重文采,注重感情。我认为我的文类有点互相融通的味道。”

【诗朗诵就像演奏】

什么样的朗诵才是真正的朗诵?余光中自有妙喻。他说,在某种程度上,朗诵者与诗人的关系就像演奏家与作曲家的关系,诗人写出一首诗来,等于作了一首曲.朗诵者朗诵好像演奏家诠释贝多芬、莫扎特一样.优秀的朗诵者会让我们听到雪莱、莎士比亚的话语。作为一位朗诵者,想感动别人,先要感动自己!

【对珠海分校学子的话】

余老对文学院学生记者说,来到北师大珠海分校,,感到空气特别清新,没有噪音,又远离闹市。这里是“别有天地非人间”,而且同学们还有这么多好的老师。所以一定要把握住自己大学的四年,好好学习。

文学院记者团 文/柳芭莎 图/葛婧媛

余光中教授简介:

余光中,福建永春人,1928年生于南京。抗战时期在四川读中学,1947年在金陵大学与厦门大学就学,1949年随父母迁香港,次年赴台,就读于台湾大学外文系。1953年,与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社。后赴美进修,获爱荷华大学艺术硕士学位。返台后任师大、政大教授。1974年至1985年,任香港中文大学中文系教授。1985年迄今,在高雄市中山大学外文系任教,并担任文学院长6年。

余光中作品多产,风格多变,近年在大陆各地出版的诗选、散文选、评论选、翻译等书,近20种。他的《乡愁》一诗传遍华人世界,其他如《乡愁四韵》与《民歌》等,亦颇流行。散文如《听听那冷雨》与《我的四个假想敌》等亦屡入选集,并收进两岸的教科书中。

余光中的翻译以诗歌为主,也包括小说与传记。所译王尔德喜剧《不可儿戏》、《温夫人的扇子》、《理想丈夫》均曾在台、港上演。

余光中所得奖项,计有各种文学奖的诗歌奖、金鼎奖的歌词奖与主编奖、时报新诗奖、吴三连散文奖、吴鲁芹散文奖、联合报年度最佳书奖(1994、1996、1998、2000);大陆《百年百种优秀中国文学图书》(余光中诗选);香港的年度十大好书、霍英东成就奖等。2003年获颁香港中文大学荣誉文学博士。